Миллионы людей по всему миру сейчас ощущают на себе последствия изменения климата в полной мере. Сжигающая жара этим летом побила температурные рекорды, уничтожая урожаи, вызывая отключения электроэнергии, провоцируя лесные пожары, разрушая дороги и взлетно-посадочные полосы, а только в Европе, по оценкам, унося тысячи жизней (статья).

Столь стремительный переход от абстрактной угрозы к эпохе рекордных температур, мегазасух и повсеместных пожаров заставляет многих задаться вопросом: не развиваются ли климатические изменения быстрее, чем предполагали ученые? Не являются ли эти экстремальные явления более разрушительными, чем прогнозировалось при текущем уровне парниковых газов в атмосфере?

Это два разных вопроса, имеющих свои нюансы в ответах.

В основном, компьютерные модели, используемые для симуляции реакции планеты на рост концентрации парниковых газов, не дают критических расхождений, особенно с учетом того, что они не нацелены на прогнозирование региональных температурных аномалий. Однако недавняя череда исключительно жарких волн заставляет некоторых ученых задуматься, не недооценивают ли модели частоту и интенсивность подобных событий, не играют ли некоторые факторы более значимую роль, чем отражено в текущих расчетах, и что это может означать для климатических условий в ближайшие десятилетия.

Рассмотрим эти моменты по порядку.

Изменение климата — главная причина этих экстремальных волн жары?

Да. Глобальное потепление установило более высокую базовую линию для летних температур, что резко увеличивает вероятность более частых, более сильных и продолжительных волн жары. Это четко продемонстрировано в многочисленных исследованиях.

«Изменение климата является движущей силой этой волны жары, как и любой другой волны жары сегодня», — заявила Фридерике Отто, соруководитель проекта World Weather Attribution, комментируя беспрецедентные температуры в Европе. «Тепловые волны, которые раньше были редкими, теперь стали обыденностью; волны, которые ранее считались невозможными, происходят и уносят жизни людей».

Происходит ли изменение климата быстрее, чем ожидали ученые?

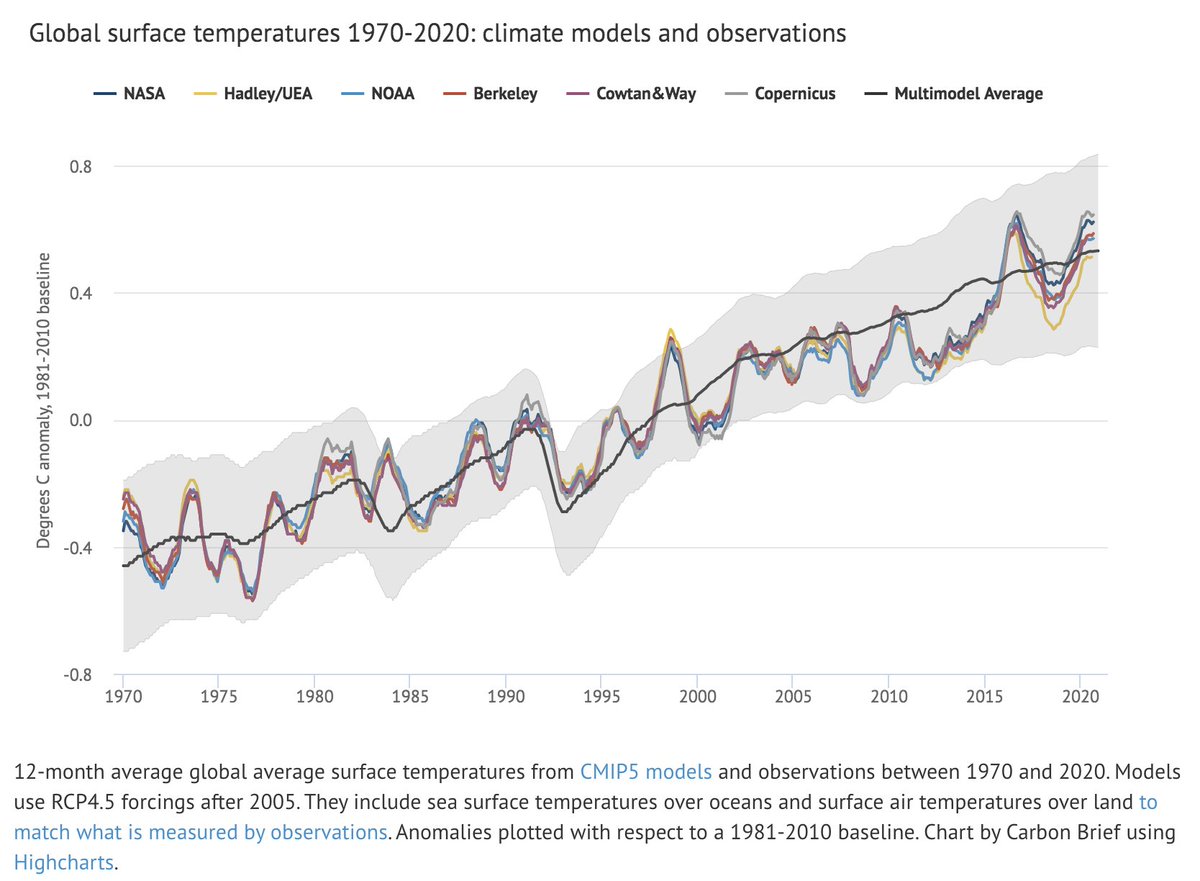

В широком смысле — нет. Фактически, связанный рост уровня парниковых газов и повышение средней глобальной температуры тесно следуют предсказанным диапазонам моделей, начиная даже с более ранних и грубых климатических симуляций 1970-х годов.

Ряд исследований, включая последний доклад ООН по климату, подчеркивают, насколько точно наблюдаемые температуры соответствовали прогнозируемым повышениям. Сходство поразительно (будто мир должен был прислушаться к предупреждениям климатологов десятилетия назад).

Твит от Зека Хаусфатера (@hausfath) от 23 октября 2020 года.

На самом деле, текущее беспокойство среди исследователей связано с тем, что последнее поколение моделей в целом показывает излишне высокую температуру, потенциально прогнозируя завышенные уровни потепления от увеличения концентрации углекислого газа, как отмечали ранее в этом году в журнале Nature Зек Хаусфатер, Кейт Марвел, Гэвин Шмидт и другие ученые (статья).

Ошибаются ли климатические модели в отношении экстремальных явлений?

Иногда, но это сложный вопрос.

Ученые утверждают, что некоторые реальные события происходили быстрее или достигали большей степени, чем предсказывали прошлые или текущие модели. К ним относятся потеря арктического морского льда, площадь, выгоревшая в результате лесных пожаров, и быстрый рост числа экстремальных температурных явлений в Европе за последние десятилетия.

«Когда дело доходит до определенных типов экстремальных явлений, я думаю, есть свидетельства того, что вещи меняются быстрее, чем ожидалось, или чем это явно представлено в глобальных климатических моделях», — говорит Дэниел Свейн, климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«Но, — добавляет он, — возможно, это не должно удивлять».

Причина в том, что в большинстве своем климатические модели не создавались для прогнозирования региональных экстремальных явлений. Их основная задача — моделировать средние изменения температуры в течение длительных периодов времени и на больших территориях.

Исследователям известны и всегда открыто заявляли о недостатках климатических моделей. Хотя они постоянно совершенствуются, это все еще приблизительные компьютерные симуляции, ограниченные пониманием учеными климатической системы, сложным взаимодействием земных систем, вычислительными мощностями и стоимостью многократного запуска моделей для изучения всего спектра возможностей. Кроме того, они по-прежнему делят планету на относительно крупные блоки (ячейки размером от десятков до сотен или тысяч квадратных километров) для обеспечения выполнимости расчетов. Это ограничивает точность прогнозирования локальных погодных явлений.

Также может быть сложно определить, выходят ли наблюдаемые погодные явления за рамки результатов моделирования. Например, модели действительно предсказывают события вроде того, что разворачивается в Европе, но предполагается, что они очень редки там: происходят не чаще одного раза в 100 лет при текущих климатических условиях. Вопрос в том, являются ли экстремальные экстремальные события — такие как нынешняя жара в Европе или прошлогодняя на Тихоокеанском Северо-Западе — драматическими выбросами или ранними предупреждающими сигналами о том, что изменение климата может вызывать более сильные аномалии чаще, чем ожидалось изначально.

Ученые просто имели слишком короткий период с климатической системой, нагретой действиями человека, чтобы дать окончательные ответы на такие вопросы.

«Существует большая неопределенность, когда речь идет об этих беспрецедентных и рекордных событиях», — отметил в электронном письме Флавио Ленер, доцент кафедры наук о Земле и атмосфере в Корнелле. «Невозможно с максимальной уверенностью заявить, что модели справляются с этим или нет», когда речь идет о некоторых экстремальных явлениях.

Какие еще факторы могут способствовать очень сильной жаре?

Ряд исследователей изучают степень, в которой определенные силы могут усугублять волны жары, и насколько точно они представлены в современных моделях, говорит Ленер.

К ним относятся потенциальные обратные связи, такие как высыхание почвы и растительности в некоторых регионах. При превышении определенных порогов это может ускорить потепление во время волн жары, поскольку энергия, которая в противном случае пошла бы на испарение воды, начинает работать на нагрев воздуха.

Еще один открытый научный вопрос — не увеличивает ли само изменение климата устойчивость определенных атмосферных паттернов, которые явно способствуют волнам жары. К ним относятся накопление гребней высокого давления, которые опускают теплый воздух вниз, создавая так называемые «тепловые купола», зависающие над большими территориями и буквально «выпекающие» их.

Обе эти силы, возможно, сыграли значительную роль в прошлогодней волне жары на Северо-Западе Тихого океана, согласно одной готовящейся к публикации работе. В Европе исследователи отмечают, что расщепление струйного течения и потепление океанских вод могут способствовать росту числа экстремальных тепловых явлений на континенте.

Почему ученые нас не предупредили должным образом?

Увы. Некоторые издания действительно публиковали материалы с подобными упреками в ответ на все более экстремальные погодные явления.

Но следует прояснить: ученые десятилетиями били тревогу всеми доступными способами, что изменение климата сделает планету теплее, страннее, труднее предсказуемой и во многих отношениях более опасной для людей, животных и экосистем. И они были откровенны в границах своих знаний. Основное обвинение, с которым они сталкивались до недавнего времени (и до сих пор сталкиваются во многих кругах), заключается в том, что они преувеличивают угрозу из-за поиска финансирования или политических мотивов.

События в реальном мире, которые выявили недостатки в климатических моделях, не являются откровением вроде «Ага, ученые ошибались!». Они служат стресс-тестом для инструментов, который исследователи активно используют для уточнения своего понимания этих систем и созданных ими моделей, — говорит Ленер.

Крис Филд, директор Института окружающей среды Стэнфорда, прямо заявил в письме в ответ на утверждение New York Times о том, что «немногие думали, что [изменение климата] наступит так быстро»: «Проблема не в том, что ученые ошиблись. Проблема в том, что, несмотря на четкие предупреждения, соответствующие имеющимся доказательствам, ученые, посвятившие себя информированию общественности, с трудом пробивались сквозь атмосферу, наполненную ложными обвинениями в нагнетании паники и политической ангажированности».